こんにちは,学生エンジニアの迫佑樹(@yuki_99_s)です.

高校2年生で習う数学の1つに,『相加相乗平均』の関係というものがあります.

初めて「平均」という単語が出て来たのは小学校の時でした.

あの頃は,単純に総和を求めて,個数で割ってあげたものを『平均』と呼んでいましたね

高校ではそれを,『相加平均』と呼んでいます.

さて,わざわざ『平均』を『相加平均』に言い方を変えたということは,なにかあるはずです.

ここでもう1つ現れる平均が『相乗平均』と呼ばれるもの

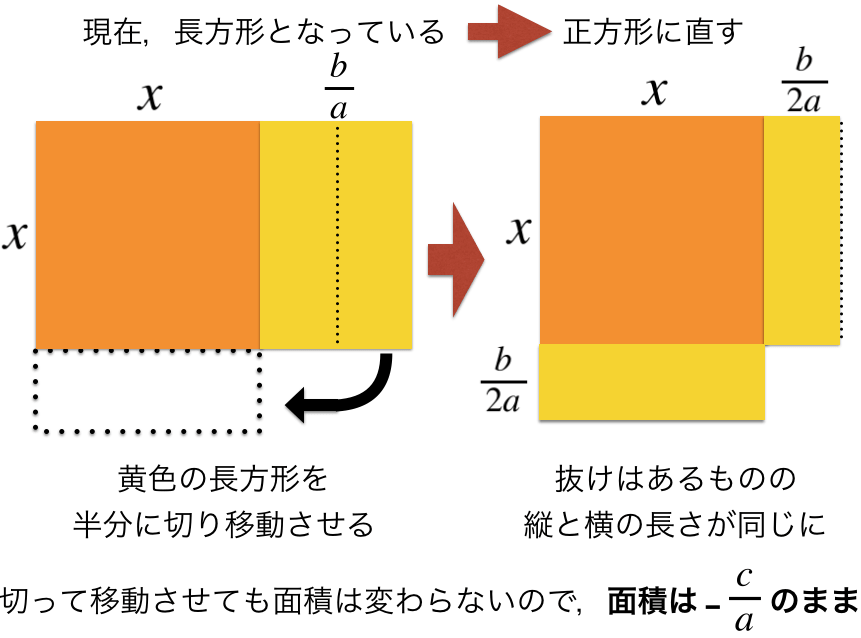

相乗平均の例として出した今回の問題をみても分かるように,縦と横の長さが異なるものを均一化しようとしているので,これも一種の平均なわけです.

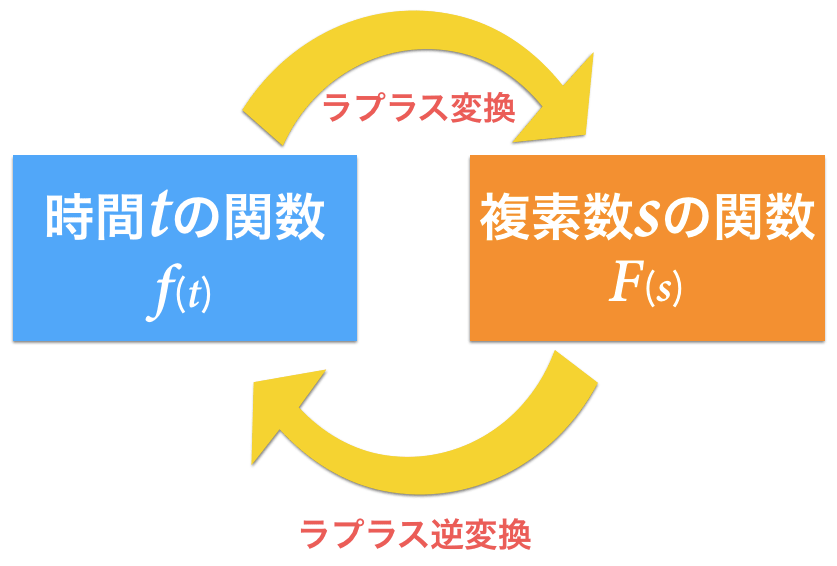

整理すると,aとbの相加平均及び相乗平均はこのようになります.

先ほど,4と9の相加平均は6.5で,4と9の相乗平均は6となっていたように,『相加平均は常に相乗平均以上である』というのが『相加相乗平均の関係』です

この相加相乗平均の関係,円一個で可視化出来るのを知っていたでしょうか?

今回紹介するものは,「可視化することで理解しやすい!!」というよりも可視化することで数学のおもしろさを知ってもらうことを目的にしています.

円を考えてみる

では,図形を使って可視化してみるということで,今回は円を考えてみましょう

直径がa+bの円を考えてみましょう.この場合,もちろん半径は,\(\frac{a+b}{2}\)となります.

さて,この時,円の中心Oと点Aを結ぶ線分OAの長さを求めてみます.

線分OAの長さは,円の半径からaを引いたものなので,以下のように\(\frac{b-a}{2}\)となります.

そして,下図のように点Aから垂線を一本引いてみます.そして,その垂線と円の交点部分をBと置くことにしましょう.

さて,線分ABの長さを求めてみたいのですが,ちょっとまだきつそうですね.三角形を作ってあげれば,三平方の定理で求められそうです

ということで,点Bと円の中心Oを結んであげます.線分OBは,円の半径なので,長さは\(\frac{a+b}{2}\)となります.

これで,三角形を作ることが出来たので,三平方の定理を使って,線分ABの長さを求めてあげます.

図がぐちゃぐちゃになりそうなので,とりあえず三角形のみ取り出してみます.

めっちゃきれいになりました.線分ABの長さは,\(\sqrt{ab}\)という結果に.

これで終わっても良いんですが,わかりやすくするために円の中心Oから垂線を引いてみます.

垂線と円の交点を点Cとすると,線分OCも円の半径なので,長さは\(\frac{a+b}{2}\)です.

さて,ここまで来たらもう相加相乗平均が図中に隠れています.

わかりやすいように,余計な線の長さを隠してみます.

中学数学までの知識で,相加相乗平均関係を可視化することが出来ました.

ちなみに,相加相乗平均で等号成立(相加平均と相乗平均が一致する時)はa=bの時なのですが,これも可視化すると1発で理解できます.

代数と幾何の融合,すげーーってなりません? 代入したら等号成立明らかでしょっていうのは禁句

調和平均を考える

さて,すごいのはここからです.

調和平均というのをご存知でしょうか?

例えば,こんな問題があったとしましょう.このような場合,単純に相加平均を取ってはいけません.

例えば,片道75kmだとしましょう.すると,行きは1時間,帰りは3時間かかるので,往復150kmを4時間で移動したことになり,平均時速は150÷4で37.5となります.

これを一般化してみるとこのようになります.

このように,\(\frac{2ab}{a+b}\)というものを『aとbの調和平均』と呼びます

さて,先ほどの円に話を戻しましょう.

点Aから,線分OBに向けて垂線を引き,垂線と線分OBとの交点をHと置きます.

ちょっと図がごちゃごちゃしているのでわかりにくいですが,三角形だけとりあえず取り出して考えてみるとわかるように,三角形BAOと三角形BHAは相似の関係にあります

相似の関係を使って線分BHの長さを求めてみると,なんと線分BHの長さが調和平均である\(\frac{2ab}{a+b}\)になりました

2乗平均平方根の可視化

さて,調和平均が線分BHの長さと分かりましたが,なんともう一つこの円には平均が隠れています.

それが,2乗平均平方根と呼ばれるものです.

統計学なんかでよく使われるものですが,ばらつき具合も確認できるのがこの平均です.

例えば,AくんとBくんのスコアが2人とも50点だった時,そして,Aくんが0点でBくんが100点だった時,相加平均を使えばどちらも平均点は50点です

しかし,ばらつき具合は全く異なります.そこで2乗平均平方根の登場です.

このように,ばらつき具合も反映してるのが2乗平均平方根であると軽く知ってもらったところで,本題へ行きます.

とても簡単で,線分ACを引いて,三平方の定理を適用すれば線分ACの長さが出ます.

そして,これも綺麗に線分ACの長さが2乗平均平方根になっているんですね

※図がややこしくなるので,関係ないところは消してます

どうです?すごくないですか??

平均の可視化まとめ

さて,相加平均,相乗平均のみならず,調和平均と2乗平均平方根も1つの円に図示してみました.

最終結果がこちらです.※図がややこしくなるので,関係ないところは消してます

各線の長さがどの平均を表しているのかということさえ分かればあとは幾何関係から大小関係は分かるはず.

「こんなのわかったところでなに?」と言われればそこまでですが,代数と幾何を結びつけるのってすごく大事で,様々なことを視覚的に理解して初めて見えてくることも多いと思います.

なにより,学校で習ったことをさらに別の視点から見てみることで,様々な発見があると私は思います

これを見て「すごい!!」とか「おもしろい!!」って思っていただけたら数学がどんどん楽しくなるはず.勉強って本来そういうものなんですよ.

このように,別の視点から見てみる記事をいろいろ書いているので,もしよければ見てみてください.

最後になりましたが,この図形的解釈を教えていただいた坂どんさん( @banban7866),ありがとうございました.

「もしこれを取り上げてほしい!!」というのがありましたら,お気軽にご連絡ください!